Германский проект по созданию леса на осушенном дне Аральского моря продлен еще на 10 лет

Комплексный проект по выращиванию лесных защитных полос на осушенном дне Аральского моря, начатый по просьбе правительства Узбекистана Германским обществом технического сотрудничества (GTZ) в 2000 году, будет продолжен еще в течение 10 лет. К масштабным работам по преодолению последствий экологической катастрофы в Приаралье с 2005 года присоединится и Казахстан. Об этом 26 января корреспонденту агентства Фергана.ру в Ташкенте сообщил консультант проекта GTZ, доктор сельскохозяйственных наук, специалист в области лесомелиорации пустынь Зиновий НОВИЦКИЙ. По его словам, за 4 года на бывшем морском дне удалось вырастить лесные насаждения на площади больше 21 тысячи гектаров, что может дать импульс для поддержания сельского хозяйства и жизни людей в регионе, терпящем бедствие уже более 40 лет.

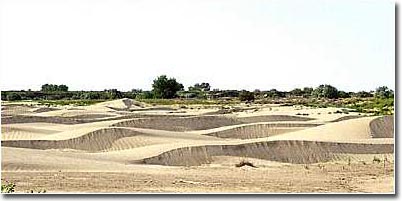

- За последние десятилетия объем Аральского моря уменьшился втрое, и площадь осушенного дна достигла почти 4 млн. гектаров, - рассказал Новицкий, - Из 365 дней в году почти 300 дней по всему Южному Приаралью гуляют песчаные и солевые бури, переносящие на расстояния до 500 километров 75 млн. тонн песка и пыли. На один гектар сельскохозяйственных земель в Каракалпакии выпадает до 500 кг солей ежегодно, нанося вред возделываемым культурам, приводя к деградации пастбища, тугайные леса и пашни. На сегодняшний день пустыня Аралкум поглотила уже 2 млн. гектаров культурных земель. Но если в 60-80 годах прошлого века из-под отступающей от берегов воды освобождались менее засоленные грунты, то сейчас, когда минерализация воды в Аральском море возросла многократно, обнажаются солончаки, представляющие опасность уже не только для растений, но и для человека. Перенос вредных солей с них могут остановить только искусственные лесные полосы с использованием саксаула и других пустынных растений, которые выращиваются без полива за счет влаги, накапливающейся в почве после сезонных осадков.

По словам Новицкого, работы на осушенном дне Аральского моря велись сразу в нескольких направлениях, например, вдоль плато Устюрт и Акпеткинского архипелага.

- Новое направление работ будет нацелено на остров Возрождения, чтобы создать зеленый заслон между акваториями, на которые разделилось пересыхающее море, и, возможно, нейтрализовать остатки химического и бактериологического оружия, которые могли сохраниться в грунте острова после ликвидации на нем военного полигона, существовавшего во времена СССР, - сообщил консультант проекта.

Он подчеркнул также, что избранная GTZ тактика дает шанс части населения Южного Приаралья на необходимую в нынешних условиях переориентацию их основного рода деятельности от рыболовства к сельскому хозяйству.

- До 1960 г. Аральское море имело промысловое значение. Средние ежегодные уловы каракалпакских рыбаков составляли тогда 300-400 тысяч центнеров рыбы в год. На берегу моря и озер дельты работало 10 рыбозаводов и 17 рыболовецких колхозов, большинство из которых давно прекратили своё существование. А в 1985 году, например, один только рыбоконсервный комбинат в Муйнаке выпустил 21,5 млн. банок консервов. Сотрудники Проекта ежедневно сталкиваются с сегодняшними социальными проблемами Южного Приаралья - это недостаток рабочих мест, большое количество детей в семьях, нехватка продовольствия и питьевой воды, отсутствие у местного населения минимальных денежных средств для покупки товаров первой необходимости.

Ярким примером, по мнению Новицкого, может служить ситуация в хозяйстве Казахдарья, где в начале 60-ых годов проживало 14 000 человек, две трети работоспособного населения жило за счёт лова рыбы и ее переработки, и одна треть населения за счёт выгульно-пастбищного содержания животных. В то время люди не знали, что такое безработица. Сегодня здесь проживает примерно 4000 человек, только 500 из которых имеют оплачиваемую работу, хотя около 2000 находятся в работоспособном возрасте. Таким образом, уровень безработицы достигает 75%.

- В основном проекте GTZ постоянно занято 86 человек из числа местного населения и еще около 100 привлекается на сезонные работы. Все они обеспечиваются трёхразовым горячим питанием и бесплатной рабочей одеждой, кроме этого организовано их медицинское обслуживание. В рамках проекта также выращиваются сельскохозяйственные культуры на берегах реки Казахдарья - правого рукава Амударьи, некогда впадавшего в Аральское море. Используются культуры, наиболее устойчивые в неблагоприятных экологических условиях - специальные сорта сорго, подсолнечника, люцерны, пшеницы и кукурузы. И хотя новые земледельцы не могут похвастаться рекордными урожаями, всё собранное с этих земель по просьбе правительства Республики Каракалпакия полностью и бесплатно передается жителям для обеспечения их питания.

GTZ также построило на берегах Казахдарьи мельницу и ферму по разведению аргентинских мускусных уток, которых можно разводить почти в любых климатических и природных условиях. За 4,5 месяца утята достигают веса 3 - 3,5 килограмма, а поголовье птиц здесь составляет уже 5000.

GTZ также построило на берегах Казахдарьи мельницу и ферму по разведению аргентинских мускусных уток, которых можно разводить почти в любых климатических и природных условиях. За 4,5 месяца утята достигают веса 3 - 3,5 килограмма, а поголовье птиц здесь составляет уже 5000.

Справка:

Правительственная организация "Германское общество технического сотрудничества" (GTZ) по поручению Федерального Министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии (BMZ) осуществляет свою деятельность на средства инвестиционного фонда, предназначенного для оказания безвозмездной помощи странам-партнерам.

По данным специалистов GTZ, за годы экологической катастрофы в дельте Амударьи пересохло около 30 тысяч гектаров пресных озер и болот, из 178 видов животных и птиц сохранилось лишь 38. В Южном Приаралье огромные массивы сохраняющего воду черного саксаула, тугайных лесов и зарослей тростника уступили место соляным равнинам, на которых произрастают устойчивые к засухе растения и размножаются пустынные грызуны.