Марк Вайль. Игра в классики, в театр, в жизнь

Статья проиллюстрирована фотографиями из книги «Неизвестный известный театр Марка Вайля ‘Ильхом’», издательство Р.Элинина, Москва, 2003 год.

Эта статья была написана Марком Вайлем по просьбе редакции журнала «Театр» в январе 2002 года. После трагической гибели легендарного режиссера, оставившего грандиозное творческое наследие, мы возвращаемся к его мыслям о Театре и о театре «Ильхом», которым к тому времени Марк Яковлевич руководил уже более двадцати пяти лет. О ташкентском театре «Ильхом», который, несмотря на уход Мастера, остается.

Марк Вайль. ИГРА В КЛАССИКИ, В ТЕАТР, В ЖИЗНЬ

(Статья написана по просьбе редакции журнала «Театр») 2002. Январь. Сиэтл. Опубликована также в книге «Неизвестный известный театр Марка Вайля ‘Ильхом’», издательство Р.Элинина, Москва, ISBN 5-86280-014-X

Жизнь, по-прежнему, не проста. В ней, по-прежнему, много сил уходит на борьбу за существование, а усадить себя за письменный стол становится все сложнее. Так что будем считать: я воспользовался случаем о чем-то высказаться.

Диковатый парадокс: дети, бывает, рождаются случайно и даже по недоразумению. Театр – нет (ежели он, конечно, не творчество органов культуры, открывавших в недалекие времена театры по разнарядке). Его рождение никак не увяжешь со вспышкой страсти и зовом плоти. Страсть, она, конечно, бывает при зачатии театра, но развитие и негарантированное рождение его происходят вне зоны прямой видимости. Да и время беременности выглядит как будто перманентным. Во всяком случае, так выглядело рождение «Ильхома». Природа впрямую не работала на тебя – разве, что звезды, а потому все не очень укладывалось (и до сих пор не укладывается) в просчитанные варианты. Легче додумать, как было, чем реально расшифровать сложный процесс развития плода, которому предстояло стать живорожденным многоликим «Ильхомом» – планетой, которая, как воронка, вбирала и вбирает в себя отрезки жизней многих людей или, если хотите, повлияла на орбиты их судеб.

Обложка книги «Неизвестный известный Ильхом»

Многие начинали вращаться на этой орбите, пока не набирали опыта и энергии и, преодолев немалую силу притяжения своей альма-матер – планеты, резко меняли направление движения и уходили в иные пространства. Если перечислить всех, кто вышел из «ильхомовской шинели» или, во всяком случае, примерил ее: от короля рекламы Тимура Бекмамбетова до модного стилиста Алишера из «Ома», от композитора с европейским именем Дмитрия Янов-Яновского до новоиспеченного лауреата «ТЭФИ» кинорежиссера Джаника Файзиева, список вышел бы большой и впечатляющий.

«Ильхом» по многим параметрам оказался для многих транзитной планетой. К счастью, не залом ожидания. Те, кто делал что-то в «Ильхоме», делал реальные вещи. Многие сделали лучшее в их жизни.

Очень скоро стало ясно, что я - впрямую - ответственен за эту «навигацию», за все эти центростремительные и центробежные силы, готовые разнести все на своем пути. И вот уже невидимое стало видимым: жизнь предложила тебе выбор – либо попробовать сохранить дело, начатое тобой с пионерами, давно нашедшими свое новое место под солнцем, либо покориться стихии истории, разбушевавшейся в бывшем CCCP и, в частности, в некогда четвертом по величине городе его пространства – Ташкенте. Облетая периодически планету back and forward, особо не выбирая, я выбрал первое. То есть продолжал сохранять и делать свой театр.

Зачем? Первый ответ: инстинктивно. Хотя об этом можно долго говорить: более или менее точно, сочиняя легенды, предаваясь ностальгии и подтрунивая над «театральными соплями». Надеюсь, написанное что-то прояснит в тайной логике ответа на этот вопрос, а то и моей жизни.

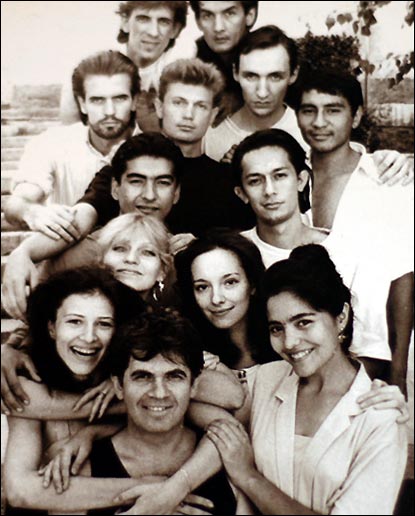

Ранние годы «Ильхома». Фото из книги «Неизвестный известный Ильхом»

С любовью, как с жизнью, говорят, не шутят. Но это вроде не про нас, режиссеров – творцов второй реальности.

Разумеется, мы не шутим – мы играем, а в зависимости от отношения к вопросу, делимся, по меньшей мере, на две группы: всяких там дешевых шоуменов-промоутеров и серьезных, нагрузившихся и нагрузивших окружение выстраданной философией своей жизни в искусстве. Я, разумеется, отношусь ко второй группе.

То есть, не шучу, а играю, но не просто так, а чтобы не утратить простодушие и наивность. Играю серьезно, в смысле не притворяюсь, а профессионально занимаюсь Театром. А в нем, как известно, сочиняются свои реалии. И вовсе не важно (да простят меня классики профессии) – для зрителя или себя. И игра твоего подсознания, отягощенного знанием и обстоятельствами жизни (потому что – учили, учились, видели, знаем), и, простите, амбициями, – язык этих сочинений. О моментах вдохновения и конгениальных озарениях пока умолчу.

Вот я, разумный человек, говорят, а сколько эфемерного, что руками не потрогаешь, временем не измеришь, деньгами не оплатишь (и не платили) сделал и делаю.

Когда с Петром Наумовичем Фоменко редко вижусь, так тихо, по восточному, по-узбекски, не смея глаз поднять на Аксакала, про возраст свой забываю, и затыкаю свой поток сознания туда, где ему и положено порой быть. Ан нет: на улицу выйду, за угол заверну и выпускаю его рекой на волю, и начинается копание в кьеркегоровских экзистенциальных проблемах. Я же Вайль, мои предки с французского Эльзаса и, вроде как, в Россию с Наполеоном пришли, во всяком случае, так мне объяснил Петя Вайль, отец которого, как и мой, прозаически родились в Воронеже. Но это не все, дальше – больше. Долгого времени соавтор Петра – Саша Генис оказался однофамильцем моей мамы – Полины Генис, а фамилия эта чудом уцелела во время еврейских погромов в прошлом XX веке в Житомирской области, откуда родом наши матери и бабки. Так что осознаю – со своим нынешним генофондом мог и не родиться.

Ранние годы «Ильхома». Марк Вайль – в центре.

Фото из книги «Неизвестный известный Ильхом»

О, нет, никакой идентификации, никакого поиска родства, никаких корней! Деревья с чересчур раскидистыми ветвями, даже если это генеалогические деревья, долго не живут: на все ветви, веточки, отростки и листочки корней не хватает… Я насмотрелся с лихвой на наливающиеся кровью глаза спрашивающих с тебя уже не про готовность умереть за Сталина и Родину (не мое время), но про корни и жизнь на корню! Спрашивали, а ты молчал (просится: как партизан), и не знал, как ответить тебе, читавшему Библию во времена, когда и достать-то ее в Союзе было почти невозможно, ставящему сегодня откровенно запретные для части человечества – пушкинские “Подражания Корану”, детей своих поселившему в microsoftско-jimmyhendrixовском Сиэтле, а себя самого в самолеты. Потому что жить и репетировать в Москве и Нью-Йорке, руководить своим театром в Ташкенте (к слову, расположенном на пересечении тех же параллели и меридиана, что и Нью-Йорк, то бишь, в той же точке, но на противоположной стороне Земли), – мало не покажется. То, что Нью-Йорк и Ташкент оказались зеркальными антиподами в двух полушариях, явно отложилось в моих собственных полушариях, выработавших свой мировоззренческий свод.

Впрочем, игра в классики, жизнь и в театр даром не проходит. И вот уже я тот “космополит безродный”, которого предсказали за пять лет до моего рождения в конце 1940-х, выслав из Москвы и прочих мест в Ташкент театральную профессуру – Абрама Марковича Эфроса и Михаила Полуектовича Верхацкого. Их коллег, прошедших фронт, а то и лагеря и ссылки: Константина Березина, Кима Кривицкого, Якова Соломоновича Фельдмана, Ираиду Генриховну Бахта, Николая Владимировича Ладыгина – бывшего ученика и второго режиссера у Мейерхольда (по преданию, укрывшись в шкафу, он был свидетелем убийства Зинаиды Райх). Они-то и им подобные и сделали – там Театральный институт. И обучили меня на голову будущим, пришедшим в 1990-гг., искателям чистых национальных корней в Узбекистане.

Собственно, учился я тоже везде. Может быть, поэтому никогда не имел одного отца Классика-Мастера, как нормальные выпускники театральных Школ. Более того, был страшным нигилистом и отвергал всегда все авторитеты. Однако, видать, где-то что-то было записано, ибо свели меня, мальчишку, на стажировке в БДТ с Товстоноговым. Хвала тебе, Мастер, – все, что я понял про крупность мазка и класс актерской игры, про масштаб режиссера и про пагубную авторитарность профессии – это от тебя и твоего потрясающе созданного в 60-70 гг. актерского ансамбля, в котором Сергей Юрский был мне ближе всех.

Дальше Таганка, в расцвете ее громкой жизни, опять какая-то учебная практика и мое сближение с теми, кто был имиджем этого Театра, его модными лицами – они заражали своеволием и причастностью к неповиновению. Благоговел и не догадывался, что в один из дней многие из них напишут на стенах “Ильхома” слова, от которых замрет дыхание и станет очевидным, что ты уже вырвался на иные просторы и оставил позади своих многочисленных, не всегда осознанных тобою учителей и свои университеты.

Впрочем, как они все, столь разные (и наши родные, и не наши “новые левые” конца 60-х), вошли в меня, переплавились и выдали меня такого, какой я есть – Бог его знает. В любом случае, слава вам всем. Добрая память Анатолию Васильевичу Эфросу, который научил меня, что спектакли делаются из невидимой рвущейся материи и еще, что режиссер – это трагическая профессия. И играется эта трагедия в одиночестве, без зрителей. И, вправду, – кому до нее по настоящему есть дело?

Кому сегодня есть дело, как входила в жизнь, приглядываясь друг к другу, молодая режиссерская элита брежневских 1980-гг (я даю возможность театралам самим прикинуть небольшой список имен), грозившими быть альтернативой и законодателями мод, не знающая наперед, кто станет самым из самых, и еще не ведающая, что эпоха Главных режиссеров страны уходит. Как водится, со временем пути разошлись. К каждому пришло равнодушие ко всему, что было вне собственного мира. А потом рухнула и наша бывшая общая страна... Не без холодка в мозжечке вспоминаю, с какой легкостью исчезли с лица земли Театр Адольфа Шапиро в Риге, Валеры Ахадова в Душанбе, Славы Пази в Бишкеке... Просто были и нет... «Ильхом» уцелел...

А спустя еще некоторое время и вовсе стало казаться: все в порядке. Почти никто не погиб. Почти все, кто обещал быть – есть. Выкинутые на просторы зарубежья – не потерялись. Каждый при деле, в своем Театре. Школы пооткрывали. А кое-кто, начав когда-то в бездомной жизни и жизни на другой территории, уже и свои Центры – «ДворцыЗолотыеКлеткиизСлоновойKости» построил. (Стреллер на старости коллекционировал здания театров всех размеров и нам велел). Напрасно вы думаете, что я ополчился на торжество буржуазного материального мира – сам хочу Дворец, но пока потянул только пару реконструкций своего театра, живущего в Ташкенте, правда, в не выкупленном помещении. И потому нет-нет, да и всплывает картина: как когда-нибудь, если не разбогатеем, чур нас, выгонят, заберут театр, уже 25 лет проживший, и казино на его месте сделают.

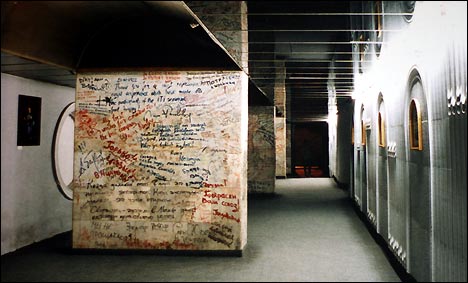

Помещение «Ильхома» в 70-90-е годы

А вот строительство чего-то своего для бывших альтернативщиков, энергетически не подпорченного, словами не проклятого, по большому счету, ох, как психологически объяснимо! Потому что со временем невозможно, ну просто становится невмоготу, жить с мыслью, что твое энергетическое поле и фантазии, сотканные из них спектакли, исчезают, уходят и уйдут с тобой и с твоим зрителем, который подержит их в памяти, потоскует по ним, и покинет сей мир, унеся последние кусочки тебя в могилу. (Осознаю – мрачновато). Но факт: никакое видео и кино, журнальные описания и фотографии не сохранят их, как сама себя сохраняет живущая живопись, звучащая в нотах музыка, да и то же «долби кино», добивающее нас, театралов, своей беспардонной претензией на вечность.

Открытия про недолгую жизнь Театра я не сделал, но думаю, что обострение “синдрома занятия не вечным искусством”, вроде как безделицей, – это приобретенный синдром технократского конца XX века, когда вознесенный некогда на кафедры Театр (у нас особенно) был сокрушен с высоты такого пьедестала и места в сознании публики, что впору психоаналитикам разбираться в последствиях. Впрочем, им и впрямь есть, что исследовать в психологии последствия раскола Империи.

Когда сегодня наблюдаешь за неловкими раскрутками отечественных хитов в духе а-ля Бродвей, то невольно иронизируешь по поводу декларации о профессиональном импорте – заимствовании технологии и методов делания отечественной коммерческой продукции с кордебалетом, микрофонами и посадкой самолетов на сцене.

Сочиняя в 80-х вместе со сценографами Данилой Корогодским и Энаром Стенбергом, композиторами Мишей Розенблюмом и Сашей Чевским брехтовского “Человека как человека”, мы не говорили о коммерческом блокбастере, хотя в спектакле вживую работали несколько лучших джазовых музыкантов Москвы – Саша Сухих, Аркадий Кириченко – и мы пели reggae на брехтовский текст ”На углу Бродвея и 22 авеню”. Не помышляли, несмотря на революционную для своего времени работу со звуком и разработку специнженерных конструкций, изготовленных для спектакля. Мы просто, как теперь бы сказали, отрывались и, по молодости лет, делали что-то антиакадемическое на сцене самого образцового академического театра Москвы – Театра Моссовета. Поплатились, конечно. В то время, отобранная годами, консервативная публика этого театра нас, конечно, оплевала на радость чиновникам-управленцам культурой. Молодежь сделала спектакль культовым. Валера Сторожик, сыгравший Гели Гэйя, стал модным, а Катя Коновалова – “Чайка” из TV6 призналась, что после спектакля пошла учиться в ГИТИС. Чиновники победили, спектакль резали, сокращали и, наконец, сняли под предлогом недовольства публики и Политуправления армии. Шла афганская война, и его хулигански открытая история о превращении нормальных парней в убийц раздражала. “Человек...” не дожил год до горбачевской эры, когда, ох, как бы он пришелся ко двору. Не повезло ему.

«Ильхом» и его друзья». Леонид Филатов (в центре), Марк Вайль (в правом верхнем углу, в тюбетейке)

Выстроенное нами на сцене железнодорожное депо с двигающимися кранами и поворотными рельсами, реальными громадными прожекторами времен войны, собирающийся на глазах у зрителей маневренный паровозик – большая игрушка, – который дымил и, в конце концов, проламывая стены депо, уносился, оставляя на пути искореженные колеса вагонов – зрелище, которое могло, в свое время, порадовать и Бродвей. Который (этому еще не вняли наши народившиеся продюсеры) выдает что-то по настоящему интересное так же редко, как вся вместе взятая телеиндустрия, снимающая беспрерывно мыльные сериалы. Впрочем, всплывшее воспоминание скорее ведет мою мысль к следующему абзацу и не выражает протеста масскультуре, которая живее всех живых.

Все мои спектакли на большой сцене и больших пространствах сделаны мной где угодно: на Западе, в Москве, но не в ”Ильхоме”. Они как бы мой невольный реванш, «спортивный» интерес – что я могу предложить большой сцене и большому залу (к примеру, мест на 1000), собирающему непредсказуемо пеструю публику. Они, эти спектакли, всегда отличались и отличаются от моих домашних работ. И потому, что я работаю не со своими, хотя чаще всего с хорошими актерами, и потому, что, естественно, выхожу за рамки своей лаборатории и экспортирую мои наработки совсем в другую среду и в другой контекст жизни.

Уверен, если ты профессионал, полезно иногда выходить за собственные рамки. Во всяком случае, ты должен испытывать это. Впрочем, «должен» – сильно cакцентировано. Никому, естественно, не должен, а потому можно и не выходить из собственного домика и всю жизнь сажать и пропалывать посаженный тобой садик. Я не захотел этого, а, может быть, даже боялся ограничить свою территорию этим садиком. Так или иначе, но в «экспортных» работах я тот и не тот, что в «Ильхоме», с его камерным залом, после всех реконструкций вмещающим человек 170.

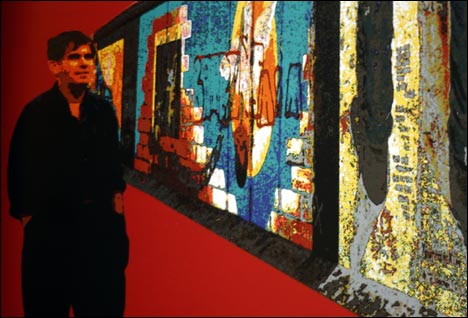

Марк Вайль с актерами «Ильхома», начало 90-х годов

Я люблю, а порой ненавижу это пространство, которое, кажется, знаю лучше себя. Любил, когда в самых первых, горячих, обжигающих тебя режиссерских опытах, обнаруживал и открывал тайны энергетической связи малой сцены и людей, посвященных в игру, способность передавать нюансы и образовывать без всякого форсажа атмосферу. Любил, когда открывал особые пути коммуникации со зрителем, который в середине 70-х, еще не привыкший к подвалам и Малым сценам, откровенно боялся близости актера и интимности происходящего процесса перед ним. Как, наверное, боялись кадров “Прибытия поезда” первые свидетели кинопроекции. Я использовал этот страх, поддерживающий особую чуткость зала, и позволил себе в первой большой «ильхомовской» работе – “Утиной охоте” Вампилова произносить все диалоги вполголоса, на субтоне, почти без единой открытой эмоции. Когда усадил в “Мещанской свадьбе” весь зал за свадебный стол, и продержал актеров спиной к залу более часа действия. Когда придумал с замечательным, недавно безвременно ушедшим, сценографом Бримом в зале без окон и дверей – зеркальные окна и двери, которые так замкнули пространство и зрителей в нем (спектакль ”Магомед, Мамед, Мамиш”), что начинало казаться, что ничего и нет вокруг, кроме нашего отражения и нашей раздвоенности в зеркалах.

Когда в разных спектаклях по вашей воле зритель пройдет по ковру реальных осенних листьев, оросится струей случайно забившего фонтана, сядет по кругу, развернется на все четыре стороны, задерет голову вверх и оглянется назад, потому что за его спиной будет что-то происходить, поежится от холода, потянувшегося из внезапно открывшейся в мороз двери запасного выхода, в абсолютной темноте будет долго вслушиваться в звуки и неясное бормотание очень важного текста. Когда вы испытаете, как очень важные для вас спектакли будут отвергнуты, и будут раздражать публику (что никак не смутит вас, ибо во время театрального бума 70-80-гг. ничто не смущало нас – мы были жрецами нового стиля). Когда однажды (в начале 90-гг.) публика покинет вас, потому что ей просто будет не до театра и соберется вдруг радостно на мало значащий для вас спектакль (а не дремлющий критик-летописец заметит, что, вот мол, приехал, продался в мейнстрим). Так вот, после всего этого, вы однажды захотите чего-то очень простого.

Соберете “черный кабинет”, оставите зрителя в покое, просто посадите лицом к игровому пространству, отберете у актера все слова, явный сюжет и идеологию, и будете заново удивляться, как это хорошо – только четыре молчащих актера («Кломадеус»). Как это много – молчание и выразительные действия. Какое это пиршество: возникновение в тишине характеров – масок, психологии, жизни вне сюжета. И здесь вам маленькие люди, и здесь вам люди-клоуны.

Помещения театра «Ильхом»

Как однажды заметил про мою “Двенадцатую ночь” уважаемый критик В.Вульф, нашедший себя в новые времена в роли телевизионного мифотворца: «ему и здесь сюжет мешал». Раньше бы задумался, теперь знаю, – он просто не мой зритель. Мир не мной поделен на «белых» и «красных», «зеленых» и «коричневых» – Наших и не Наших.

«Не наши» все время хотели от меня, поначалу, гражданской позиции, потом, отстав с ней, ясности сюжета и сострадания человеку: за кого переживать в твоей “Любовью не шутят”? А в ”Короле Юбю”? Писали, что pежиссера-авангардиста (ненавистное, ничего не говорящее слово) так увлекает стиль, что он даже про любовь не играет.

А мне казалось, я всегда про любовь играю, но, наверное, она у меня другая. Что касается стиля, так вроде как важен он мне, да и не мучаюсь я им – сам отливается. Так же, как раскрепощенный сюжет, где все герои существуют в полифонии, все для меня главные. И играют внутри одной пьесы свои другие пьесы, порой в других жанрах.

Конечно, отсутствовавший в пьесе Мюссе «Любовью не шутят» персонаж – Художник был я. И, конечно, меня больше интересовал натюрморт живописных актеров и предметов, который собирался на сцене с каждым эпизодом и складывался в завершенном виде в конце, чем просто судьба несчастной деревенской девушки Розетты и гордой Камиллы.

Но вот в чем дело: НАТЮРМОРТ – МЕРТВАЯ НАТУРА, – отобранная КРАСИВАЯ НАТУРА не удовлетворяла, ну что поделаешь, не грела моих оппонентов, им не хватало в ней души, в то время как мне красивого натюрморта хватало сполна.

Как хорошо, что Боб Уилсон, с которым Москва имела счастье познакомиться, наконец, лицом к лицу (я знаю его работы много лет, мы не раз оказывались в одних программах европейских фестивалей), делающий свои спектакли – картины из живых – не живых актеров, дизайна, звука и света, не работает в Москве. Впрочем, как диковинный гость со статусом ”Мировая режиссура”, он вне опасности.

Помолчав в наших спектаклях пару сезонов (бессловесных спектаклей в «Ильхоме» было три, это было во время перестроечного «гвалта правды»), мы выбрели на “Счастливые нищие” Гоцци – сказку про неведомый автору Самарканд и царя Узбека. Вот уж все совпало и сошлось: Запад и Восток, комедия del'arte и, той же природы, узбекская площадная комедия масхарабоз, джазовая структура спектакля и умение «ильхомовских» актеров делать живые, не стилизованные маски, возвращающие нас к истокам живого характера.

Неожиданно остались довольны все: и наши, и не наши. Довольны и экспериментом, и стилем, и смыслом и любовью. Призов понадавали на международном фестивале и… жизнь продолжилась.

А у меня свой урок после Гоцци остался… Вот ведь, сколько уже теоретизировали по поводу границ игрового и не игрового Театра. Теории понастроили, а ведь загадки остаются. И кроются они не в границах бессознательной игры и мотивации, психологии и формы, сколько в границе права влияния режиссера на актера и взаимодействия между ними.

Как это ни печально и банально вспоминать, но Комедия del'arte благополучно существовала без меня – режиссера. Для того, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь, спустя столетия потребовался я – режиссер. Потребовался, но в каком качестве?

То, что в театральных Школах и лабораториях мы идем порой на грани небрежной манипуляции сознанием актера, а не раскрепощения его – Факт. И тема эта – тема болезненного и большого разговора. Я не хочу впопыхах моделировать образ учителя-режиссера – злого гения, но повторю – тема актуальна со времени, когда театр согласился с новой ролью режиссера в минувшем веке. И вряд ли будет закрыта, потому что правами режиссера направо и налево пользуются не имеющие на это права. И нет такой «клятвы Гиппократа», которая отлучит их от этого сладостного занятия – «управлять» жизнью на сцене, играть в жизнь на доступной им территории.

Коллеги знают: как же порой хочется слышать на сцене собственное дыхание, видеть в актере свои глаза, воссоздавать свои сны, цвета, звуки, которые режиссеру о многом говорят. И, конечно, я делаю это.

Но… никогда не родились бы, к примеру, “Счастливые нищие” такими джазовыми, какими они явились в «Ильхоме», если бы я не забыл про то, что все знаю про Комедию del'arte, если бы не превратился просто в пульс, не выполнял бы функции диолиса, слегка очищая поток бесперспективных идей от живых предложений, продолжая при этом вдохновлять актеров на тотальные импровизации. В день, когда я сказал – ”достаточно”, материала спектакля было часов на восемь. Далее я потребовался просто в роли хорошего микрохирурга, который правильно соединил сосуды, нервы, сухожилия, ткани… Сердце забилось, актеры заиграли сочиненный ими спектакль.

В принципе, урок прост: Господин режиссер, даже если ты ощущаешь себя Господом, разлагайся иногда на молекулы и атомы, складывайся заново, забывай, как ставить спектакли и пути твоей работы с актером… но, так как это почти из области фантастики... не ставь много. Глядишь, еще куда-то выбредешь.

* * *

«Ильхом» в свои 25 лет – это практически три разных Театра в три разных эпохи. Я стараюсь забывать не только предыдущий сделанный мною спектакль, но забывать вчерашний день моего собственного театра. Получается плохо. Память в нашем деле – раздел, который может потащить грузом ко дну. Незамутненное сознание, свежий взгляд на все и вся – дорого стоят. Как сохранять их – загадка и твоя личная проблема. Иногда получается забыть, что и следует забыть – перегрузки, обиды, неудачи. О! Счастье.

В последнее 10-летие многое определяла в моей жизни и жизни «Ильхома» открытая нами Школа и ее ученики. Она как-то с легкостью показала, что все в этом мире течет своим чередом и даже, если ты бросишь заниматься театром, оказывается, им будут заниматься другие. Природа делает свое дело: она воспроизводит людей, для которых Игра, Театр слаще жизни. Без этих аномальных людей театра не будет. Порода этих людей, правда, на мой взгляд, портится – аномалий больше чем здоровья, цельности и интеллигентности.

Однако, несколько талантливых звездочек, как им и положено, затмевают черные дыры и закрывают вопрос, а надо ли заводить детей. Ясно: ради трех, двух, одного, с которыми тебе же самому потом будет интересно сочинять, кто вдохновит, вернет затраченную энергию – имеет смысл.

Вот они сидят перед тобой, на первых порах смотрят в рот: не упусти момента, программируй файл: «Я ваш Мастер, я знаю истину… за мной». Учись у Мухаммеда, сумевшего при существовании двух сильнейших мировых религий, использовать их, победить врагов и отстоять в сознании миллионов свою Новую. Делай учеников и радуйся, как они на тебя похожи, и как они продолжают тебя. Не провоцируй своими действиями появление твоих могильщиков, объясняя им, что они должны, по закону природы, начать со временем отрицать тебя и идти дальше.

Провоцирую… Привожу в свою Школу из Парижа педагогов из знаменитой Школы Жака Лекока, идущих к тому же, что хотим мы (учить технологии, как стать гением). Лекоковцы идут своим весьма осознанным путем. Порой кажется, с другого конца, но туда же. Мне это и надо: с другого конца – для встряски. Стараюсь видеть себя со стороны. Неловко быть чрезмерно внушительным в пропаганде наследия (хотя многое действительно понял), однако страшнее и бессмысленнее, если что-то не посеешь. Раскрытие творческих сомнений перед учениками работает плохо. Поймут тебя один-два, другие притворятся или попросту растеряются, поплывут.

Две крайности, которые меня напрягают в театральных школах: первая – жизнерадостная имитация обучения чему-то, что не делает будущего профессионала таковым. Эта школа выглядит забавой для дилетантов, в ней мило и комфортно, и за нее еще платят деньги, особенно на Западе. Второе: школа – секта, где ученики, соприкасаясь с их авторитарными классиками – Мастерами, зомбируются и, как один, идут по стопам учителя. Эти «зомби», особенно мои молодые коллеги – режиссеры, не так уж несчастны, как может показаться. Не все так просто. В своих школах они пропитаны духом причастности, защитным «пофигизмом», снисходительностью к смертным. Некоторые из них образованы, и, сделав пару спектаклей для узкого круга, получают пожизненный знак носителя нонконформизма или чего там еще и т.д. Я вовсе не не люблю этих ребят, но жизни в них явно маловато. И от того так много не живого в их спектаклях. Я сам по жизни «контр» и «нон» не стал бы выдавать в себе приметы конфликта поколений, но, выбирая путь для собственных учеников, желаю их видеть более простодушными и даже (мечта!) светлыми и умелыми в профессии.

Что же касается реальной жизни, а не теории, то здесь я плачу сполна. Я прошел с некоторыми моими учениками круги и ада, и рая, буквально сочинив (или сублимировав?) в первой студии – с ее героем, неврастеничным и искореженным Жераромфилиппом – Глебом Голендером – Черное Евангелие от Иоанна в шипенковском “Белом Мерседесе”. Тенью жил в каждом дне репетиций в режиссерском дебюте искрящейся Карины Арутюнян в михайловской “Жизели”, связав с ее именем продолжение рода «ильхомовского». Не случилось. Карина продолжает «Ильхом» в Италии. Садился на скамью подсудимых с моим незадачливым гением Исо-Мухаммадом, объединившим по воле родителей в своем имени имена аж двух Пророков (Исо в “Коране”- Иисус), но так и не внявшим ни одному из них. Гениально лицедействовать, конечно, не то же, что быть гармоничным человеком.

Однако трудно и бессмысленно, особенно в наши времена, после предательств и уходов от тебя людей, ищущих по всему свету лучшей жизни, не верить и не влюбляться вослед пришедшим.

И вот ты уже творишь с кажущимся бестелесно хрупким Лешей Павловым из второй студии – образ ионесковского Беранже, ищешь в нем свет, открываешь в нем земного чудака с лицом ангела, когда-то раненного, и с тех пор боящегося даже самого себя, в конце концов укрывшегося в призрачном мире алкогольного мрака… Даст Бог, поднимется.

Больно. И о том, как больно, про свой следующий этап жизни, про одиночество, про двойственность понятия Красота, ты сочиняешь спектакли с вечно сомневающейся в себе, изменчивой голубоглазой Аленой Лустиной из третьей студии, с всплывшим из небытия, никому кроме меня до поры не понятным – молчаливым и глубоким Антоном Пахомовым, и не простым в актерской природе инструментом – Бернаром Назармухамедовым, который в работе либо закрывается, и нет сил пробудить в нем мысль, звук и дыхание, либо так открыт и пронзителен, что хочется начать молиться за него, чтобы что-то помогло сохранить в этом парне хрупкий и не вечный дар быть таким открытым.

Не получилось избежать называть вырванные из многих имена моих некоторых учеников, потому дальше называю моих сподвижников, кто много играет в театре и учит их: Марину Турпищеву, Бориса Гафурова, Анжелику Завьялову, Женю Дмитриева, Сашу Молдаханова. Всех, включая тех, кто много лет проработал и уже не в ”Ильхоме”, не назовешь, а случайных людей было не много. Да и не задерживались они в его стенах. Отторгались.

Большая часть тех, кто сейчас со мной – мои ученики. Для них я вроде как классик, они подхватили начатую нами когда-то игру в свой Театр. А почему, собственно, игру? Да потому, что серьезно-то делают дело в Театре не многие, да и в жизни люди много играют. Игр много. Когда «Ильхом» начинался, партократы цинично играли в свою игру: дадим молодежи глоток свободы (скоро они спохватились). Старшие мастера-коллеги, как водится, ревнуя, были уверены, что мы наиграемся и разойдемся. Да и без денег долго не протянем, никак не ожидая (мы тоже), что работавшие в разных театрах, репетирующие в «Ильхоме» по ночам актеры, даже сделав уже имя «Ильхому», будут много лет (!) работать в нем без зарплаты (кому-то трудно сейчас поверить в это).

Теперь ясно: на каком-то раннем этапе жизни «Ильхома» случилось что-то очень серьезное. Это породило некую цепную реакцию, которая не останавливается многие годы. Она втянула в нее тысячи и тысячи зрителей, сделавших «Ильхом» культовым местом. Игра превратилась в жизнь, не окончилась с первопроходцами, оказалась взаправдашняя и понаоставляла рубцов на сердце и в памяти.

Медленное, ориентальное и консервативное течение жизни в Ташкенте, как это ни парадоксально, замедлило процесс распада «Ильхома», как театра стиля и образа жизни. Театра, остающегося живым и делающего живые спектакли. Оказывается, это возможно в отдельно взятом Театре, даже если он абсолютно выпадает из контекста и законов реальной жизни отдельно взятой Страны. Мы объездили десятки международных фестивалей, но мне трудно определить, в какой же системе координат находится «Ильхом». Я называю его про себя понятным для жителей пустынь словом «оазис».

А может быть, и не стоит находить для него полочку. Просто «Ильхом» – «inspiration» -«вдохновение» – русскоязычный театр с арабским именем из Ташкента, – случившееся в истории аномальное явление. Позволю себе добавить: уникальное.

«Стыдно быть несчастливым» – писал один из самых интеллигентных, совестливых и добрых людей, которых я встречал, ушедший недавно Александр Моисеевич Володин - один из самых светлых знаков Театра также ушедшей эпохи.

Промчалась она быстро! Не успел в детский садик с Володей Ореновым сходить, где заявил, что буду режиссером, как стал им, а Володя Фрак Народа на московском ТВ одел. Не успел захотеть Театр сделать, как ему четверть века, десятки стран объехал, учеников по миру растерял, но, к счастью, не всех. Да и любимые мои дети Саша, Юля и жена Татьяна, несмотря на расстояние, со мной.

Володин был на самых первых «ильхомовских» гастролях в Москве. Жаль, не дожил до недавних, прошедших в апреле 2002 года. Я не столь добр, как он, и не умею, к сожалению, пока быть счастливым. Прежде всего, этому мешает многолетнее желание играть только в высшей лиге.

Володин прав – стыдно. Да я и сам давно понял: какая это чушь! «Почто ж кичится человек?/ За то ль, что наг на свет явился, /Что дышит он не долгий век, /Что слаб умрет, как слаб родился?» (А.Пушкин. «Подражания Корану»).

Эти строки звучат в нашем последнем - по времени - спектакле. Он - следующая игра в другой Театр, как всегда в другой жизни.

Марк Вайль, январь 2002 г., Сиэтл