Михаил Книжник: «Нет, хасима не полная!»

«Я осознаю, что мой взгляд на мир — это взгляд израильтянина, еврея, пишущего и думающего по-русски, прожившего первую половину жизни на национальных окраинах империи». Встречайте: Михаил Книжник, писатель и врач, заведующий отделением инвазивной радиологии (рентгенхирургии) в двух больницах города Петах-Тикве под Тель-Авивом. Помимо прочего, Книжник — один из самых неординарных и веселых летописцев Ташкента.

— Ты был единственным ребенком в семье?

— Да. Причем единственным ребенком на пятерых взрослых: дед с бабкой, папа с мамой и незамужняя тетка. Да и кошка с собакой. У меня до десяти лет был полный комплект дедов и бабок, представляешь?

От превращения в болонку меня спасли только родительский ум и здравый смысл: они были требовательны. Я мыл полы, гонял в магазин, копал огород.

— В каком поколении ты ташкентец? «Исход», насколько я помню, был в 1995-м. А когда, при каких обстоятельствах произошел «приход»?

— Семья отца из Украины, из местечка Новоукраинка Кировоградской области. Они бежали от немцев в 1941-м, шли за телегой, на которой сидела моя восьмилетняя тетка. Старики умирали в дороге. Один прадед не ушел тогда со всеми, его замучили вскоре. Местные, не немцы.

В степи за Сталинградом пересели на поезд. У меня есть акт, написанный карандашом. Дед передает уполномоченному НКВД телегу и лошадь, а взамен получает разрешение на поезд для всей семьи. Приехали в Бухарскую область, в кишлак, который назывался «Свердловский район» (да, так и назывался). Я все допытывался: как они там устроились? Ведь ни дед, ни бабка русского языка не знали, говорили на идиш и по-украински. А в Бухарской области — какой русский язык в сороковые?.. «Хорошо», — отвечали мне. Я за это по гроб буду узбекам благодарен, помню всегда.

…Потом в Чиназ переехали. Оттуда отец на фронт ушел — год себе прибавил. Забирали с туркменского базара. Там на трамвайном круге стоял крашеный серебрянкой матрос. Он еще долго простоял, этот матрос...

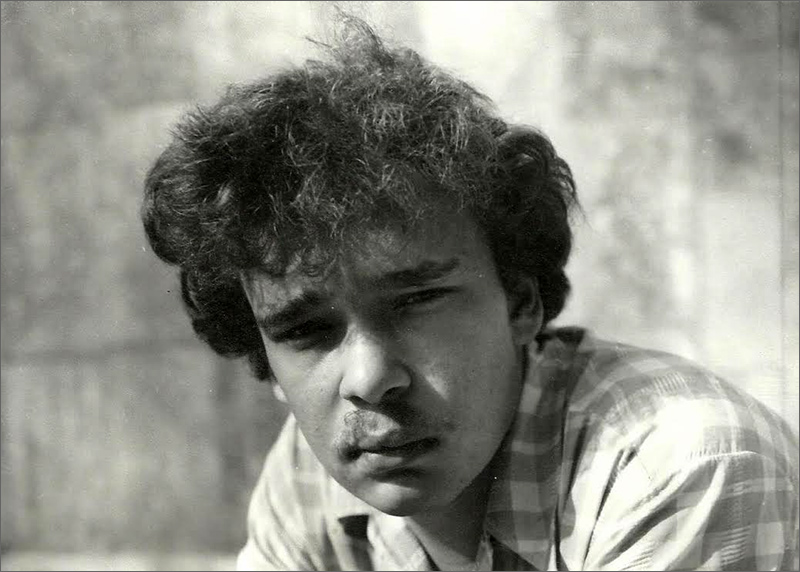

Миша Книжник с родителями

Недавно на сайте «подвигнарода» я нашел поразительные документы про отца. Даже не знаю, что с ними делать. Это скрин донесения, что Книжник Юрий Акимович убит 11 августа 1943 года и похоронен в братской могиле. Он был ранен в тот день, пробыл полтора года в госпиталях. Вернулся, растеряв все иллюзии про советскую власть, настоял на переезде в Ташкент, пошел учиться, первым в семье. Поначалу они жили в махалле (квартале) Игарчи напротив Центрального телеграфа. «Игарчи» — это седельники, ты знаешь, там все махалли были по названиям ремесел.

В 1950-м купили участок на улице Курской, у почтенного старика Достмухамедова. Десять лет строили, заработают на стену — поставят. Отец мечтал всякими техническими новшествами оснастить дом, но дед ему крылья резал: хотел, чтоб, как в местечке было. Но всё равно отцу многое удалось: газ был раньше, чем на всей улице; отопление очень хитрое, рациональное; канализация.

Переехали к 60-м. Тогда же папа безумно влюбился в маму, приехавшую из Запорожья в гости к дяде. Дом, где они познакомились, на Заводской (ныне — Абдуллы Каххара), раньше был напротив бани, теперь напротив израильского посольства… Полетел за ней следом - жениться.

Комментарий М.Книжника: «Все обитатели дома на Курской: родители, дед с бабкой я и тетка. Собственно, мы с ней и остались из всех»

Интересно, что дед показал неимоверную широту, толерантность. Он дал утренний плов для всей махалли. Ты помнишь, чтобы «европейцы» в Ташкенте давали утренний плов? Попросил старика Достмухамедова пригласить всех. Тот и пригласил. Всех, кроме одного, с которым враждовал. Так вот, та семья была нашими недругами до последнего дня моей жизни в Ташкенте. Уже ушли два поколения и в нашей семье, и у Достмухамедовых, и у тех, а все равно они со мной не здоровались.

Когда я родился, старик Достмухамедов купил мне чапан и тюбетейку. Не могу найти карточку. Но нашел снимки моих сыновей в том самом чапане, он уцелел.

Из первого тома «Записной книги (1961—1995)»

Когда Советская власть выкидывала очередной фортель — принимала ли запрещающий указ, после которого запрещаемое начинало небывало колоситься, или поощряющее постановление, после которого начисто пропадало поощряемое, — мой отец говорил:

— Тачанка.

–.–

Навстречу мне по Курской бегут пацаны лет семи-восьми и щенок. Щенок подкатывается к моим ногам, и я сажусь на корточки погладить его. Щенок отбегает. Я нелепо сижу посреди улицы.

Один из пацанов берет щенка под брюхо, подносит и ставит возле меня. Я глажу его. У него большие лапы, отличная морда, шкодные глаза.

— Хороший щенок, — говорю я пацанам. — Чей он?

— Ничей, — хихикая и дичась, отвечают они.

— Возьми его себе, — говорю я тому, побойчее, который поднес его мне. — Отличная будет собака, умная. Только с ним нужно разговаривать, как с человеком, тогда он все будет понимать.

Закрывая калитку изнутри, я услышал голос того пацана:

— Ассалом алайкум! Хорошо ли у вас? Как ваше здоровье? Как дела? Как дома?

Хороший, послушный мальчик. А раз как с человеком, то нужно же поздороваться.

–.–

Ташкентские парадоксы: местечковые узбеки и кишлачные евреи.

* * *

— Многажды воспетая тобой Курская улица — это махалля, но не старогородская, полукишлачная, как в районе «Эски Жува», а другая. Какая? Какой уклад был в этом «тихом Ташкенте»?

— Уклад — махаллинский, всё как положено: хашары, общее имущество. Я знал, что если на свадьбу пригласили при встрече на улице, то можно не ходить. Но если зашли в дом с приглашением, то обязан пойти.

— Прямо как с приглашением на тот или иной литературный вечер! Если получил в рассылке — можно не ходить; если написали/позвонили лично — трудно отвертеться... В ашички в детстве играл?

— Конечно! Ашички я выучил сейчас заново, а то уже подзабыл. Недавно обзавелся вот этой красулей — и выучил названия сторон: олчи, таган, чики и пуки. Такая смесь языков, как и весь город в ту пору. «Пуки», мне кажется, происходит от «выпуклый», это и правда выпуклая боковина. Хотя могу и ошибаться.

Ашичка

— Во что еще играли в твоей махалле?

— Лянга, футбол и почему-то хоккей, на асфальте. Был парень постарше нас, Абдуллой звали, замечательные клюшки сколачивал. Мне привезли настоящую клюшку из Москвы, это год 69-70-й. Так мы ею даже не играли, смотрели с восторгом.

А ты знаешь, что я родился не в Ташкенте, а в Запорожье? Моя мама поехала меня рожать к своей маме, в Украину. Бабка была главным стоматологом ЛСУ, магическая аббревиатура для Запорожья (лечебно-санитарное управление; на самом деле этот стыдливый эвфемизм прикрывал запорожский аналог кремлевской больницы). Она Брежнева лечила. Потом, когда он врубал свои «сиськи-масиськи», я бабку подкалывал. Хотя у него были проблемы с неврологией, а не со стоматологией.

…Поэтому я по всем бумагам числюсь за Украиной. А еще мы там жили с моего 4-го класса до окончания школы. Так что украинский кусок жизни у меня тоже есть. Язык знаю неплохо, стихи могу читать.

1966-й год, возле Дворца текстильщиков

А учиться начинал в 160-й ташкентской школе, напротив «Океана». Но никакого «Океана» там еще не было, он только строился, был забор, на котором висел большой плакат эпопеи «Освобождение».

— Помню «Океан» на Шота Руставели! Рядом была зубная клиника, мой ранний громкий ужас, а также магазин игрушек «Радость»... Каждый вырванный молочный обходился маме рубля в три (пистолет или лук со стрелами) — с тех пор любая боль не обходится без капли радости… Доктор, я мазохист?

— Есть и это. Санджар, смирись с тем, что пишущий человек — человек нездоровый. Здоровый писать не станет, он будет жить. Я, например, это осознал еще в школе, той самой запорожской, №65, и так живу.

В детском саду

«Радость»... Да, помню ее. Хорошее название, между прочим, для магазина игрушек. И остановка так называлась в народе. «Вы на "Радости" сходите?»

— «Нет, я на «Паркирова»! Парк имени С.М.Кирова — главный парк моего детства. А еще где-то поблизости был парикмахерский салон, там работал бухарский еврей Рома, о котором мама не без женской гордости говорила «мой Мастер». Он работал в правой части салона, мы же с братом стриглись в левой: и в пять лет, и в восемь — наголо, потому что привезли из санатория вшей, — и в шестнадцать, на паспорт... Был в твоей юности этот салон?

— Конечно! Это же «дом быта». Я тоже стригся там, но уже постарше. А пацаном меня водили в баню на Заводской и парикмахер клал дощечку с канавками на подлокотники, чтобы усадить меня. А еще я помню в той бане работающий автомат, разбрызгивавший одеколон. Ты представляешь, какой я древний?..

Михаил Книжник

Из первого тома «Записной книги (1961—1995)»

Разговариваем с Цыгановым по телефону о русском языке, подлежащие, сказуемые. Вдруг он говорит:

— Подлежащее — камень, сказуемое — не течет.

–.–

На приеме. В карточке записано «учитель».

— Вы что преподаете?

— На русский язик.

–.–

Послали меня в командировку в Андижан. В областной больнице дали машину. Пожилой шофер Муталиб-ака везет меня по городу, попутно рассказывает, объясняет. Едем по улице Белинского. (Что Андижан Виссариону? Что Виссарион Андижану?) Муталиб-ака:

— Это у нас улица блядинский. Тут у нас «Интурист», тут у нас гостиница, ресторан, все бляди — тут.

–.–

Аталиев, профессор-хирург разглядывает традиционный мединститутский плакат: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, это не врач» — и говорит:

— Если больному после разговора с врачом стало легче, это — не больной.

–.–

Аталиев говорит:

— Почему я, пользуясь успехом у женщин, совершенно им не пользуюсь?

–.–

А еще он говорит:

— Почему «похудел и возмужал» — это хорошо, а «похужал и возмудел» — плохо?

* * *

— Какой у твоей ташкентской жизни фон (звуковая палитра)? Была ли в твоем детстве музыка?

— Бернес, Кристалинская, узбекская музыка, свадебные карнаи, «то березка, то рябина» в детском саду. Я не музыкален. С тех пор, как мне исполнилось 50, я научился говорить об этом без стеснения. И перестал заставлять себя слушать. А раньше все не терял надежды научиться получать удовольствие, ходил на концерты...

1980-й год, возле Музея искусств

— Какие детские книги остались с тобой? Другими словами: какие книги своего детства ты читал сыновьям? Мои, например, — это Чуковский и Маршак, «Карлсон» и «Пеппи», Лагерлёф и Толкиен (одна конкретная повесть: «Хоббит, или Туда и обратно» с рисунками М.Беломлинского, наделившего Бильбо внешностью Евгения Леонова)...

— Родной язык моих детей — иврит. Русский они знают, но говорят неважно. Ури (Юра) еще туда-сюда, а Адам совсем «чёрт нерусский». Тут и выбор присутствует, и обстоятельства. Обстоятельства: отсутствие бабушек-дедушек, а выбор в том, что уроженец Страны не должен говорить с акцентом, он должен быть своим. Кое-что мне удается в них втиснуть, читал когда-то Онегина. Но однажды Юра сказал: «Папа, я же просил сказку, а это песенка».

«Тома Сойера» и «Над пропастью во ржи» они читают уже на иврите. Меня это устраивает. Тем более что издают здесь очень заботливо, с кучей дружественных объяснений, сносок.

— А есть в Израиле поэты-писатели навроде наших Барто, Чуковского, Заходера?

— Чуковского и Маршака я им тоже читал. А на иврите есть Лея Гольдберг, детские стихи Бялика, и многое другое, что Ури и Адам прочитают моим внукам.

— Когда ты сам стал читать-писать? Я имею в виду — почувствовал некоторое отношение к литературе.

— Читать начал рано. Читал много, запойно, бессистемно. Писал стишки лет с девяти. Но писал всегда, более того считал себя писателем, даже когда не писал. Лет с 14-ти стал читать стихи. Нравилось сильное, подростковое — Маяковский, Вознесенский. Потом стал различать более тонкие оттенки вкуса, появился Блок, Анненский, Ахматова, Ходасевич. Не очень знаменитые поэты, такие как Шенгели, Смеляков. Потом набрел на Межирова, который подошел мне на каком-то химическом уровне и на долгие годы стал очень важным поэтом.

Были ко мне благосклонны Дмитрий Сухарев, Татьяна Бек, Александр Ревич. Первые два рекомендовали в Союз московских писателей, куда в 93-м, что ли, году меня заочно приняли. Хотя это и напомнило выход пацанов на поле, после окончания взрослого матча.

С сыновьями Ури и Адамом

Из первого тома «Записной книги (1961—1995)»

В конце 80-х модно было присылать в Узбекистан врачебные бригады из России, якобы для помощи в летние месяцы. Называлось — врачебные десанты. Доктор-реаниматор из Хорезма жаловался:

— Э-э-э... Какой десант?! Днем он не может работать, он попал в Африку, ему жарко, он умирает. Вечером он оживает, кушает дыню, утром у него понос, он умирает. Я его реанимирую. Какой десант-месант?!

–.–

Плакат: «Участь Арала — наша участь».

–.–

Заходя в метро на Ленина, когда еду на службу, я всегда подаю нищему. Выходя из метро на Горького, я снова подаю тому же самому нищему.

–.–

Еду в такси, разговариваю с шофером о старом Ташкенте, о купце Тезикове. Был такой купец, до сих пор есть место в городе, которое называют — Тезиковка. Там раньше было его загородное имение, а сейчас — птичий базар, барахолка, алкаши, преступный элемент. Шофер оказался с тем купцом в дальнем родстве, он говорит:

— ...И церковь он построил, и госпиталь. Да весь Ленинский район построил Тезиков.

–.–

Дед моего друга Жорика Александр Львович Каценович был профессором-инфекционистом. Он умер, когда Жорику еще не было и года. Бабушку Жорика звали Хавер-ханум, она была дочерью богатого азербайджанского промышленника. Хавер-ханум прожила долгую жизнь и много помнила. Я знал ее старухой. Иногда мы разговаривали в просторном, спокойном, обреченном профессорском доме. Какие тени вставали в ее рассказах!

Ноябрьским темным утром 1942 года Александр Львович шел институтским парком в свою клинику. Оглядев ее снаружи хозяйским глазом, он увидел, что большой, круглый, явно посторонний предмет заслоняет свет лампочки в одной из палат второго этажа. Инфекционная клиника требует строгого режима, заразные болезни легко распространяются. На втором этаже творился беспорядок. Рассерженный профессор поднялся на второй этаж. В тифозном боксе, у постели коротко остриженной, измученной тифом Ахматовой сидела Раневская в огромной черной шляпе.

* * *

— Про «Записную книгу». Каково скрепляющее вещество этих «штучек» (кроме авторской памяти)? Кажется, что они, в отличие от аналогичных записей твоих предшественников (Чехова, Довлатова), никогда не выдавали себя за наброски: это самостоятельные произведения на стыке мифа и «анекдота из жизни» со своими устойчивыми персонажами (Шукурыч, Цыганов, Тётка Автора)…

— В первом томе «ЗК» (хороша аббревиатурка?) был какой-то замысел расположения фрагментов. Но потом я его просто забыл и уже не припомню. Но первый том писался подряд; то был момент, когда я понял, что по блокнотикам рассеян не просто текст, а текст абсолютно моего жанра. А второй том нарастает естественным путем, как дерево, что ли. Тут я уже знаю, что буду ее писать всю жизнь, пока буду писать.

— Меняется ли механизм «производства» от того, что тексты с некоторых пор вносятся не в блокнот, а в фейсбук?

— Ни к фейсбуку, ни к ЖЖ я тексты не приспосабливаю. Просто способы писания изменились вместе со мной.

— А персонажи, они ведь тоже меняются?

— Да, меняются, конечно: стареют, умирают. Иногда и после ухода продолжают оставаться персонажами, когда я дорастаю до каких-то упущенных по молодости разговоров. Так было с Цыгановым.

А иногда персонажи показывают большую устойчивость в противостоянии натиску времени, сопротивляются укатыванию сивки крутыми горками. Как это происходит с Шукурычем.

— А кто он? Расскажи. Слышу (читаю) о нем уже двадцать лет — Шукурыч то, Шукурыч сё…

— Нодиржон Шукурович Абидов. Ныне - заведующий отделением компьютерной томографии в первом правительственном стационаре. Он прекрасный врач, без всяких скидок, очень образованный и опытный. Мы с ним дружим с первого дня в ТашМИ, еще до первого сентября, со стройки на Куйлюке, куда нас заслали после мандатной комиссии. И все эти годы я не устаю восхищаться его чувством юмора, здравым смыслом, очень прочной нравственной основой, благородством.

На лекциях мы дружно хихикали, подмечая всякие смешные словечки или повадки. И даже стало казаться, что хихикаем мы, просто подогревая друг друга, от избытка молодости. Но однажды я опоздал и примостился на «камчатке». И вот лектор ляпнул какую-то хрень, и два наших одиноких смеха зашуршали из разных концов зала.

С Шукурычем на хлопке

И сегодня, когда большинство моих сверстников демонстрируют большое снижение личностного уровня, чуть ли не первые признаки деменции, Нодир при каждой встрече так радует именно, как говорят врачи, сохранностью, реакцией, ясной головой.

Из первого тома «Записной книги (1961—1995)»

Шукурыч спрашивает:

— Знаешь, как по-узбекски будет «безбилетный пассажир»? Нет? Заяц-адам.

–.–

Моя тетка имеет своеобразное суждение по всем вопросам. Она говорит:

— Что за муть показывают по телеку. Так хочется посмотреть хороший патриотический фильм. Про шпионов.

–.–

Я возвращаюсь домой, и тетка мне с гордостью сообщает:

— Я купила сегодня такую тихо-атлантическую сельдь!

–.–

Тетка сидит на крыльце нашего дома, держит в руках порванные босоножки и сокрушенно бормочет:

— Ай-яй-яй! Несношаемые же туфли были.

–.–

— Ну что, Шукурыч, кто был прав?

— Насчет книг, театра, баб и вообще — искусства — ты всегда прав.

–.–

К Шукурычу на службу пришел родственник и попросил конфиденциально обследовать его приятеля, секретаря не то горкома, не то райкома, тот недавно вернулся из Ленинграда с курсов партучебы и что-то неважно себя чувствует.

Взяли анализы. Обследуемый вышел в больничный парк ждать результатов. Вскоре к нему вышел Шукурыч, тот вскочил навстречу:

— Ну что?!

— Гонорея, — ответил Шукурыч и развел руками.

— Кто же мог подумать?! Народная! Артистка! РСФСР!

С Шукурычем в ТашМИ

* * *

— Твоя фамилия словно с рождения готовила тебя к переезду в Израиль, поближе к «народу Книги». Какие другие «знаки», предвестия, жизненные «рифмы» тебе видны теперь, ретроспективным взглядом?

— О, их множество, этих рифм. Жаль только, что понимать их начинаешь лишь потом. Не ты идешь за рифмой, а потом как бы прилаживаешь её к уже написанной строчке. Были трагические, но я расскажу про забавную.

Ты уже знаешь о таком персонаже — профессоре Аталиеве, я про него много писал. Последний год учебы мы записывали за ним остроты. Мы тогда думали, что это остроты, хотя очень часто это были обучающее максимы, доведенные до афоризма. А в конце года сладили из этих записей рассказ «Один день Альберта Ервандовича». Это была крамола, намек на сильно запрещенный текст. В том рассказе герой читал лекцию по эндокринной хирургии на тему «Что за бяка эта паращитовидная железа». В том момент, когда я про это писал, я даже не был уверен, что есть на свете эндокринная хирургия, так ляпнул. А потом десять лет жизни отдал именно этому разделу, и не раз задавался вопросом про бяку.

— «Для ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы» (из «Записной книжки» Чехова). Миша, а что нужно тебе, чтобы почувствовать себя по-настоящему несчастным?

— По-настоящему? Только болезни и смерть. Неудачи иногда достают до кости, до, как говорила одна девочка: «стало обидно в горле», но все равно это быстро проходит. Болезни и смерть.

— Цитата из другого доктора: «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится». Ты согласен с этим утверждением?

— Отчасти согласен. Не верю, например, в самопроизвольные падения вертолетов с губернаторами. Но все равно бывает несчастное стечение обстоятельств, о которых молятся: «Пронеси!». Но и от самого человека многое зависит. Нужно все же стараться вдоль стройки не ходить, если мы про кирпич. Это во мне отцовский долг голосит. Мне нужно это своим пацанам объяснить, понимаешь?

Из второго тома «Записной книги (1995—2014)»

Пифагор, древнегреческий математик и философ, на других языках, в том числе и на иврите, называется — Питагорас.

Сын мой Юра, который по-русски-то говорит, но язык этот для него все равно неродной, осторожно так интересуется:

— Почему, когда папу на дороге подрезают, он Пифагора вспоминает?

–.–

ХАСИМА

Известно, что русский язык, находясь в иноязычной среде, неизбежно из этой среды всасывает словечки, непереводимые понятия, междометия.

В Ташкенте говорили «урюк» вместо «абрикосы», прощаясь, могли сказать: «Хоп». У чуткого Довлатова мелькают фудстемпы и ланчонеты.

Израильский русский язык тоже не исключение. Даже пуристам тут легче сказать «мазган» и «махшев», чем «кондиционер» и «компьютер». А уж в медицине — море разливанное: ивритские и английские термины летают стаями.

Вот, например, слово «хасимА», аналог английского «occlusion». Абсолютно точного русского эквивалента нет. Все русские слова — закупорка, помеха, непроходимость — чуть-чуть неточны.

Поэтому, когда мы с коллегой обсуждали пациента в присутствии доктора, приехавшего на стажировку из России, то предполагали, что говорим по-русски:

— Там полная хасима, нам делать нечего.

— Нет, хасима не полная.

— Полная.

Наш стажер осторожно так поинтересовался:

— Хасима — это жопа?

–.–

В израильских больницах помимо обычных дежурных есть «дежурный директор». Обычно это заместители главврача, начальники разных вспомогательных подразделений, типа бухгалтерии или отдела кадров. В его обязанности входит решать административные вопросы по ночам и в выходные. Среди прочего он должен сообщать родственникам о смерти госпитализированного пациента.

И еще раз - с Шукурычем

Рассказывал начальник отдела кадров, восточный еврей в вязаной кипе:

— Ночью я был дежурным директором. Должен был позвонить сообщить о смерти пациента. Звоню, долго жду ответа, наконец отвечают. «Говорит Моше Коэн. Меня нет дома. Оставьте сообщение...»

Я и говорю: «Моше, слушай, ты час назад умер от сердечной недостаточности в первой терапии больницы «Врата справедливости»...

Месяца через три этого начальника сняли, за аморалку. Сотрудница пожаловалась. А у нас с этим строго.

* * *

— Профессия врача предполагает повышенную степень цинизма — это защитный рефлекс: врач ближе других людей к биологической основе жизни. Тебе как писателю это не мешает? Или, как в твоем стихотворении «Мытье рук хирурга по Спасокукоцкому-Кочергину», существует некоторый ритуал внутреннего «очищения»? «Такими руками можно брать сердце» — это ведь и о ремесле поэта?

— «Мытье рук» написано не врачом, а куколкой врача — студентом 4-го, кажется, курса, с его представлениями о человеке, о литературе, о медицине. Ты угадал точно. Там даже была еще последняя строчка «и стихи писать», но меня уже достаточно скоро начало от нее тошнить. Этот стишок, кстати, был в моей самой первой опубликованной в альманахе «Молодость» (помнишь такой?) подборке. И еще раз «кстати», за ту публикацию мне единственный раз заплатили неплохие деньги, я купил вожделенную печатную машинку. Это уже был курс пятый. Но с той поры литература и медицина разделились на два отдельных русла. Очень мало смешиваясь. Я-то и о медицине стал немного писать только в последнее время. Понял, что отказываться от этого опыта, неестественно, а я стараюсь чувствовать себя естественно и внутри фразы, и внутри темы, наиболее естественно. Вплоть до того, что, написав кусок, говорю себе: «А теперь вернись и расскажи то же самое нормально». Как близкому человеку, как я рассказываю сейчас тебе. Отвлекаясь, иронизируя, цитируя, когда ты знаешь, что собеседник понимает и самую цитату, и стеб насчет нее. Так и медицина стала захаживать, но не рулить, в новые вещи, естественным путем.

Про цинизм врачей. Не совсем верно. Его не так много, как кажется. По-настоящему циничные люди не стали бы так откачивать пациентов, так бороться, чтобы какой-то незнакомой бабушке не отрезали ногу. Не из-за страха же они это делают. И не для денег. Или лечить палестинцев из стреляющей по нам Газе. Но лечат, стараются. И не от любви к арабам, а оттого, что врачи, сестры. Есть какая-то профессиональная честь. Об этом не пишут в газетах, что в наших больницах куча палестинцев, с лечением которых не справились в их больницах. Мы их называем «Деар коллег», потому, что переводные письма, с которыми они приезжают из Шхема или из Газы начинаются с обращения «Dear colleagues».

И еще: цинизм врача пропорционален цинизму всего общества.

— В одном из последних рассказов ты вспоминаешь о том, как твой отец подарил лечившему тебя врачу-библиофилу приглянувшуюся книгу. Он не был ни религиозным, ни суеверным, тем не менее: «Мы отдали эту книгу, чтобы ты выздоровел». Веришь ли ты сам в подобные «необходимые жертвы»?

— Да, иногда. Понятное человеческое желание откупиться от бездны.

— Какое ташкентское воспоминание (одно!) ты взял бы с собой на тот свет?

— Одно? Нет уж, я беру все. Всё, что могу унести, упомнить.

Но если все же одно, то, наверно, такое: вся семья за длинным столом под виноградником в доме на Курской, вечером, за разрезанным арбузом. Или разрисованное морозом стекло веранды того же дома. Согласись, нечастая для Ташкента картина. Я — один, но все живы, все здесь, в доме.

Или… Нет, не уговаривай, беру все.

Сын Ури в чапане от Достмухамедова

Из первого тома «Записной книги (1961—1995)»

–.–

«Бечора» — по-узбекски «бедняга», «бедняжка», но емче, энергичней.

Уважающие себя люди приходят на Алайский базар с пустыми руками, никаких тебе авосек, кошелок, покупают у входа два пакета из желто-серой бумаги. Пакеты не клееные, а простроченные ниткой, одной длинной строчкой — по боку и, плавно загибаясь, по дну. Бумага плотная, хрусткая, однослойная. Раньше они стоили 20 копеек. Обратно их принято нести полными, перед собой, на локтевых сгибах, прислонив к груди. Сверху обычно лежат лепешки, хвосты зеленого лука или запыленные кисти винограда. Все видят — уважаемый человек «базар сделал».

Я хожу на Алайский с кошелками. Как-то раз мне понадобился такой бумажный пакет, я подошел к бабке, молча положил двугривенный и взял пакет, я знаю, как себя вести на базаре. Но, пройдя целый ряд, обнаружил, что взял случайно не один пакет, а два. Этика базара позволяет торговаться, дурить, жульничать, но если сделка заключена, то — все. Я слышал немыслимые рассказы о том, как, обнаружив ошибку, через два дня приносили недоданный рубль. Я не поленился вернуться и отдал бабке лишний пакет. Она взяла, покивала мне, а когда я уходил, услышал, как она говорила про меня своей соседке — торговке дрожжами:

— Бечора.

До сих пор не могу понять, означало ли это сочувствие мне, давшему изрядного кругаля, или сожаление о моих умственных возможностях.

–.–

В Ташкенте, на Узбекистанском проспекте, в конце семидесятых построили новое здание Потребкооперации, причудливое, с палубами, надстройками, пандусами. Там находится и ресторан «Кооператор», который несколько лет был самым фешенебельно-злачным местом города.

В народе здание было моментально прозвано «Крейсер ворюг».

–.–

А кафе «Петушок» возле церкви прозвали «У Христа за пазухой».

–.–

Я решил потешить своих иерусалимских родственников настоящим пловом. Все компоненты были налицо, кроме зиры — душистой приправы. Зная, что в Израиле, как в Греции, — все есть, я пошел на базар искать зиру.

Я люблю базары, но Маханэ Иегуда — это нечто особенное. В лавке специй, благоухающей, как «библиотека приключений», два веселых парня осведомились, что мне угодно, я ответил, что не знаю, как это будет на иврите и буду выбирать носом. Они приглашающим жестом указали на полки, уставленные сверху донизу банками, — нюхай. Довольно скоро я почувствовал знакомый ташкентский запах и показал банку хозяину.

— А-а-а... Зира, — небрежно сказал он.

Подготовил Санджар Янышев

Международное информационное агентство «Фергана»